ペイシェントXLHとともに生きる患者さん・ご家族への理解を広めたい ~バーチャル空間のエキシビションを展開~

目次

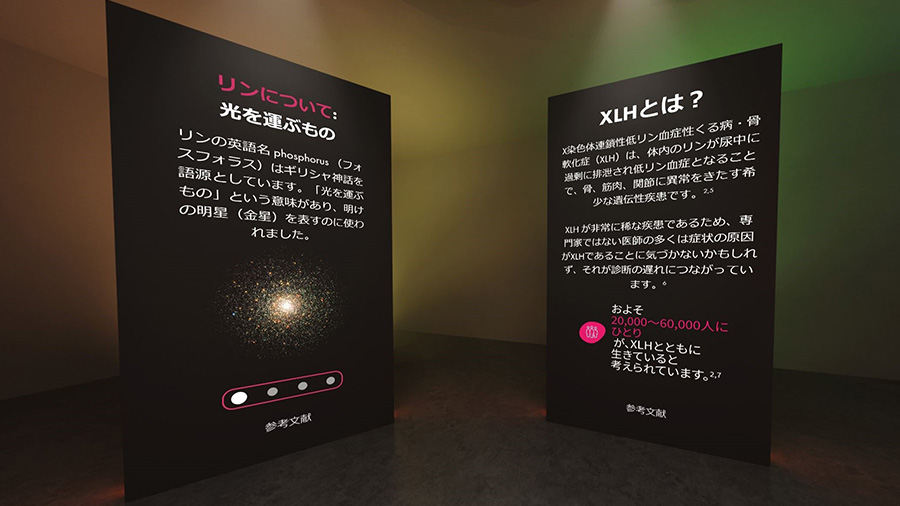

2024年3月、没入型バーチャルエキシビジョンサイト「Shine a Light on XLH」の日本語版が公開されました。これは、希少疾患であるX染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH)※1にスポットライトを当てる目的で作られたウェブサイトです。11人の患者さんが自身のストーリーを語る動画などのコンテンツが、アートとサイエンスが融合する仮想空間に展示されています。日本語版の担当者に魅力や目的、今後について聞きました。

- ※1X染色体連鎖性低リン血症性くる病・骨軟化症(XLH):線維芽細胞増殖因子23(FGF23)の過剰作用により、体内のリンが尿中に過剰に排泄され低リン血症となることで、骨、筋肉、関節に異常をきたす希少な遺伝性疾患です。およそ20,000~60,000人にひとりがXLHとともに生きていると考えられています。

出演者プロフィール

協和キリン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 ペイシェントアドボカシーグループマネジャー

中山知子

2003年にMR職で入社し、その後新入社員の研修担当に従事したのち、マーケティング部がん領域グループにて血液疾患の製品のブランドマネージャーを担当。現在は、ペイシェントアドボカシー担当として、患者さん・患者団体とのより良い協働の形を推進することを主な業務としている。

XLHの患者さんが同じ疾患の方の実体験を知る機会に

―「Shine a Light on XLH」ができるまでの経緯を教えてください。

中山知子(以下中山) 「Shine a Light on XLH」はもともと、当社ヨーロッパ拠点のKyowa Kirin Internationalが、病気を人生の一部と捉えて生きているXLHの患者さんの姿をしっかり映し出す、というコンセプトのもと1年半かけて完成させました。ヨーロッパ各国の患者会には制作段階からご協力いただき、また各国患者会から構成されるInternational XLH Allianceからは応援コメントをいただき、患者さんに広めてもらっています。

日本にはXLHの患者会がなく(2024年10月現在)、患者さんの生活やご経験を社会にお伝えできる機会は限られています。そこで、「Shine a Light on XLH」を通じて、同じ疾患に向き合う日本の患者さんや日本社会にもXLHに関する情報を届けたいと思い、日本語版を製作しました。

―日本では、これまでXLHに関して、どんな活動を行ってきたのですか?

中山 2018年にXLHの患者さんを対象に調査したところ、「周囲に理解してもらえない」「不安や孤独を感じる」といった声が多くありました。そこで、XLHの患者さん同士のつながりづくりの1つの場として希少・難治性疾患の様々な関係者の連携を支援する中間組織である特定非営利活動法人ASridとの共催で「XLH Café」と名付けた市民公開講座を始めました。2022年にオンラインで1回目を、2023年にオンラインとリアルのハイブリッド形式で2回目を行いました。第2回の配信会場では、患者さんとそのご家族に知っていただきたい情報を医師が伝える講演会の後に、情報交換や講演者との質疑応答ができる茶話会を設けました。先日、初回から参加しているXLHの患者さんとお話しした時に「日常生活ではなかなかXLHの方に出会えないので、同じ疾患の患者さんが集まっていることに心強さを感じました」と言われました。つながりを作る一助となることを、願っています。

XLHに光を当て、必要なケアとサポートにつなげる

―「Shine a Light on XLH」を邦訳すると「XLHに光を当てる」ですが、光をコンセプトにした理由は?

中山 XLHはFGF23というホルモンの異常により体内のリンの値が低くなることが主な原因で、それらを測ることで明らかになる疾患です。リンは発光する性質を持つことから、光をコンセプトの核にしました。 なお、診断については2015年に診断マニュアルが提唱されているものの、希少な疾患であるために医療従事者のXLHの認知度が低く、診断の遅れにつながることもあります。

―そうなのですね。「Shine a Light on XLH」は、11人の患者さんに施された光のメイクアップが印象的でした。

中山 メイクを担当したJames Mac Inerneyさん(以下ジェームズさん)は、主に英国で活動している著名なメイクアップアーティストです。XLHの患者さん一人ひとりとしっかり対話した後、その方のストーリーやキャラクターに合ったメイクアップを作り上げました。

―各患者さんの動画の後半にジェームズさんとの心温まるやりとりがあり、心に残りました。患者さんがこのような形でご自身のストーリーを語ることは日本ではあまりないと思うのですが、欧米では多いのですか?

中山 疾患にもよりますが、病気を1つの個性と捉える文化がより根付いている印象があります。XLHは多くが遺伝性であり、家族で向き合っていることも少なくありません。それでも、XLHの患者さんの中には、XLHに限らず人は病気にかかることもあるのだからと、自分自身や子どもの人生を前向きに捉えている言葉が多く語られています。私にも子どもがいますが、率直に子どもの人生を前向きに描く強さには心を動かされます。

XLHの患者さんが直面する苦労と、病とともに生きる人の力強さ両方を感じてほしい

―日本版の見方のコツを教えてください。

中山 ホーム画面に入ったら、光をたどりながら各動画のボタンをクリックして見てください。展示の一番奥のスペースにはSNSのリンクやPDF資料があるので、そこにもぜひ入ってみてください。

おすすめは、ホーム画面に入ってすぐの画面の右横にあるコンセプト説明を読んでから、動画を見る方法です。なぜ光が重要なのかを知ってから患者さんのストーリーを見ていただいたほうが、アーティスティックな表現の意図や、動画の意義がより深く理解できると思います。

患者さんの各ストーリー動画は1~2分程度ですので、興味を持った方から順番に見てほしいです。より詳しい情報は、一番奥にあるリソースセンターにPDFを準備していますので開いてみてください。どこから見たらよいか迷った方は、是非アネッテさんの動画をご覧ください。診断まで時間がかかった方なのですが、とてもポジティブに生活しており、「Weak Bones,Strong Wills 骨は弱くとも、意志は強く」と引用されている通り、心の強さが印象に残ります。XLHがもたらす負荷や苦悩、そういった状況でも「前を向く」という選択をしているたくましさ、力強さの両面を、展示を通じて感じていただきたいです。

患者さんの病気の側面だけでなく、「その人」を知るために耳を傾ける企業でありたい

-公開後の、日本での反響は?

中山 XLHの患者さんからは「かっこよくて、すごく良いですね。楽しく拝見させていただきました」と言っていただき、勇気づけられました。医療従事者からは「患者さんに深く見てほしい」「医療従事者にも患者さんの想いに触れてほしい」といった声をいただいています。欧州では今、医療従事者にも「Shine a Light on XLH」を広め、XLHの認知度を上げる活動が行われています。日本では、XLHとともに生きる患者さんの想いに触れる機会がほとんどないので、患者さんや医療従事者、社会にどのように届けていくべきかを考えていきます。

-XLHの啓発活動に関して、今後どんなことをやっていきたいですか?

中山 「Shine a Light on XLH」は現在8言語、19の国と地域で展開されており、多言語版の制作は一旦完了しました。欧州を中心に新たな取り組みの検討、準備を進めているので連携していきたいです。

XLHの啓発活動全体については、患者さんの病気の側面だけではなく、人生のビジョンや暮らしを知った上で、私たちが企業としてできることを考えるのがとても重要だと考えています。そのためには、一人ひとりの患者さんとの対話を通じて、しっかりと声に耳を傾けることが大切です。そのうえで、必要に応じて患者さん同士のつながりをサポートすること、SNSを通じた支援や、今回のようなウェブサイトを通じた情報提供を行っていきたいです。