ペイシェント患者さんの声を聴き、ニーズに応える~協和キリンのペイシェントエンゲージメント活動

目次

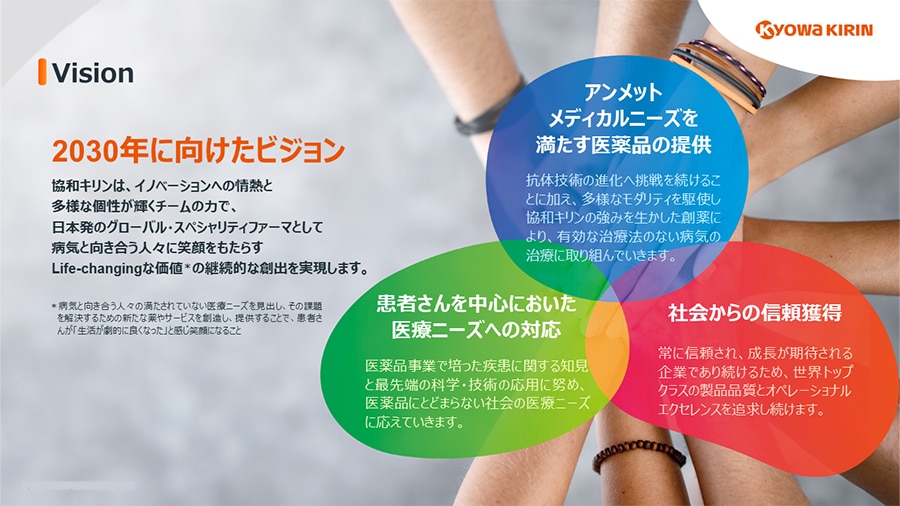

協和キリンは2030年に向けたビジョンとして「病気と向き合う人々に笑顔をもたらすLife-changingな価値の継続的な創出」を掲げています。この取り組みの一環として、患者・医療関係者との協働・共創を通じて、社会における疾患の正しい理解を促進し、アンメットメディカルニーズの解決を図るため、ペイシェントエンゲージメント/アドボカシー活動を強化しています。

そこで今回は、協和キリンのペイシェントエンゲージメント活動のこれまでと今後についてお伝えします。

2030年に向けたビジョンの実現にむけ、2021年から活動を強化

2021年春よりコーポレートコミュニケーション部のペイシェントアドボカシーグループが核となり、患者団体の窓口や全社的なイベントを担当しながら、研究本部や開発本部、メディカルアフェアーズ部、生産本部等の活動をサポートしています。

研究開発本部(現在は研究本部、開発本部)ではペイシェントエンゲージメント活動を推進しています。ペイシェントエンゲージメント活動とは、患者団体との対話や議論を通じて、疾患とともに生きる/介護する人々の生活経験や影響を深く理解し、意義のある共創を行うことです。研究開発本部のペイシェントエンゲージメント活動の本格スタートは、2021年秋のことです。会社のビジョンに基づき、ペイシェントエンゲージメント活動を推進したいと手を挙げたメンバーを中心にタスクフォースを発足させ、「患者さんを中心に置いた医療ニーズを反映した研究開発を通じて、病気と向き合う人々の笑顔が増えている」という2025年時点のありたい姿を思い描きながら、さまざまな活動を進めてきました。

患者さんと共に創薬する未来へ――企業や分野の枠を超えた新しい“対話”への試み

特に重点を置いたのは、研究開発本部のメンバーのマインド醸成です。まず半年に1回、研究開発本部の全従業員を対象にペイシェントエンゲージメント活動の意義や外部環境の変化などをインプットするグループワークを開始しました。そして、2022年には想いを同じくする複数の製薬会社が協働し「Healthcare Café(ヘルスケアカフェ)」を立ち上げました。この取り組みでは、患者さんやご家族の真のニーズを知るために、研究開発本部の従業員と患者さんやご家族との対話の場に加え、その内容を他の従業員にも共有するための講演会などを設けています。こうした場では病気のみならず、生活や人生観にまで話題を広げることで、参加者は文献や学会情報からは得られないニーズに気づき、疾患への理解をさらに深め、新たなインサイトを得られています。

これらの機会は、従業員が患者さんをより身近に感じ、患者さんのことを深く考えるきっかけとなり、従業員のモチベーション向上にも寄与しています。

研究・開発に関しては、研究開発段階の薬剤で患者さんの声を取り入れる活動をいくつか試験的に行いました。その結果、従業員が気づかなかった薬剤のニーズや患者さんに共通する課題が見つかったり、治験に参加される患者さんが目にする文書の表現の改善点が見つかったりしました。その他にも、ペイシェントエンゲージメント活動を実行しやすいように社内の手順を整備したり、研究段階から患者さんの状況をより具体的に意識できるよう、会議資料にペイシェントジャーニーマップを記載するテンプレートを追加したりするなど、仕組みの改善にも取り組んでいます。

世界各地の拠点の連携を目指し、タスクフォースを結成

患者さんの声を取り入れる活動は、日本だけでなく、世界各地の拠点でも行っています。米国では、現地のパートナー団体と共に、キャンペーンや啓発イベントを実施してきました。

また、これまでの活動は部門ごとやリージョンごとに展開してきましたが、グループ全体でのシナジーを生み出せるように、2024年に部門横断的、地域横断的なタスクフォースが結成されました。そして、活動方針の作成や、地域ごとに呼び名が異なっていた用語を統一するための用語集の作成、部門・地域ごとの役割の明確化などが進められました。

高まる活動への理解。課題は業務への自分ごと化とスピード感

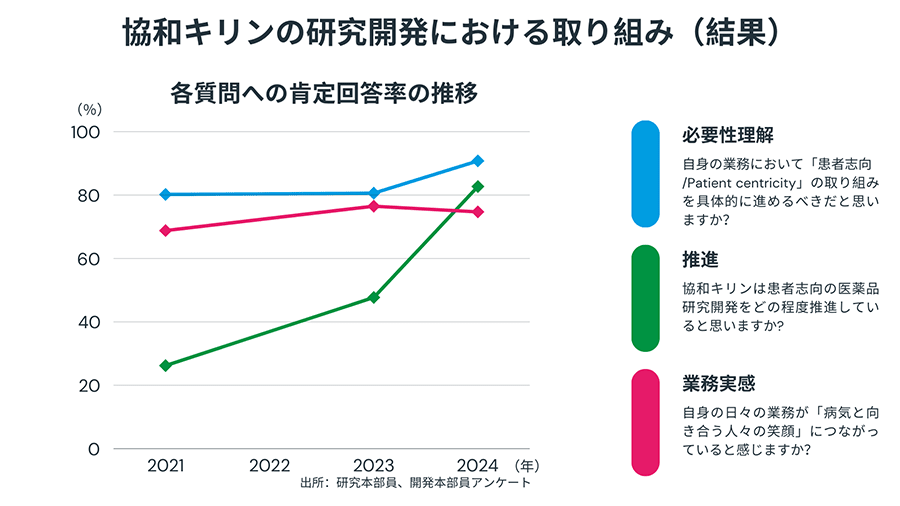

研究本部、開発本部における活動の成果は、2021年の活動開始以降に継続的に実施している年次アンケートの結果から読み取ることができます。2024年には「自身の業務において患者志向の取り組みを具体的に進めるべきだと思いますか?」という質問に90.8%が「進めるべき」と答えました。特に大きな変化があったのは「協和キリンは患者志向の研究開発をどの程度推進していると思いますか?」という質問への答えです。2021年は26.2%だった「推進している」という回答が、2024年には82.7%に伸びました。

その反面、「自身の日々の業務が『病気と向き合う人々の笑顔』につながっていると感じますか?」という問いに「はい」と回答した人は、2021年は68.8%、2024年は74.7%で大きな伸びは認められませんでした。

この結果から、一般論としてのペイシェントエンゲージメント活動の必要性の理解は研究本部、開発本部の部内にかなり浸透してきたことがうかがえます。一方で、ペイシェントエンゲージメント活動自体の浸透には、研究開発活動として自分たちがすべきペイシェントエンゲージメント活動を具体的に想像し、実際のアクションにつなげてもらうことが、今後の課題の一つとして浮かび上がってきました。そのために、患者さんの視点を研究開発活動に取り入れた好事例を、継続的に情報発信していくことが必要だと考えています。

また、研究開発のスピードとのバランスのとり方にも課題があります。承認申請までのスピードを損なわないようにペイシェントエンゲージメント活動を行っていくための工夫も欠かせません。

より良いペイシェントエンゲージメント活動の在り方を、患者さんと一緒に考えていくことも課題の一つと認識しています。ペイシェントエンゲージメント活動は、患者さんやご家族のご協力があって初めて成立しますが、研究開発段階の協働が、「新薬」という形で患者さんに還元されるまでの期間は非常に長く、不確実性も高いという現実もあります。より良い新薬を一緒に創るパートナーとして、患者さんと一緒に、活動のあり方を考えていけると良いのではないかと思っています。

「Life-changingな価値」の創出・提供に向かって

コーポレートコミュニケーション部ペイシェントアドボカシーグループの加藤康平は、協和キリンのペイシェントエンゲージメント活動の今後について、次のように述べています。

「ペイシェントアドボカシーグループでは2021年の発足以来、患者さんとのより良い協働の観点で、社内各部門の活動支援・部門間連携を推進しています。開発プロセスにおいては、患者さんやご家族の声を直接的に業務に取り入れられる機会も多いため、患者さんと協和キリンがWin-Winな関係を築けるよう、継続的に適切な時期・方法で協働をすすめることが重要だと考えています。」

今後も協和キリンは、創薬のパートナーとして患者さんやご家族と積極的に協働し、未だ満たされていないニーズに応える革新的な治療法の開発に貢献していきます。